骨粗鬆症による骨折や痛みの発生の治療では、虚証と実証の鑑別がまず必要です。

時に、固定観念のように痛みの原因を、「不通則痛」(通らなければ、すなわち痛みが生じる)ととらえて活血剤などを選択する方も少なくありません。

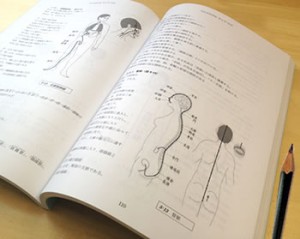

虚労の弁証論治では、気血陰陽を幹とし、五臓の虚証を枝葉と考え、先ず気虚、血虚、陽虚、陰虚などを鑑別して、次に病気の部位を判断します。

治療に当たる際には、十分に虚実の鑑別に心がけて弁証論治を行ってほしいと思います。

骨粗鬆症の治療は非常に難しいですが、痛の原因を治療することが肝要です。

カテゴリー

-

最近の投稿

アーカイブ

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2014年5月

- 2014年2月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月