疲れているように感じている患者さんをみて、この症状が、気虚によるものなのか、肝うつによるものなのか。その見立てによって、処方する漢方薬も全然違ってきます。

疲れているように感じている患者さんをみて、この症状が、気虚によるものなのか、肝うつによるものなのか。その見立てによって、処方する漢方薬も全然違ってきます。

そもそも、気虚と肝うつでは体内で何がどう違うのでしょうか。

これは、倉庫からデパートまで敷かれた線路の上を、貨物列車が荷物を運んでいることをイメージするとわかりやすいと思います。

つまり、荷物(気)がたくさん積まれている貨物列車があるにもかかわらず、線路(気の流れ)の不具合で列車が停まっていてデパートまで届かないのか(肝うつ)、線路には全く問題がなく、貨物列車に荷物がないからデパートまで何も届かないのか(気虚)。

荷物(気)を積んだ長い貨物列車が、線路(気の流れ)に問題があって停まっている場合(気は十分にある)、線路を修復せずに、強い気をどんどん補充していったら、倉庫にも線路にも荷物があふれ、さらに別の病気をも引き起こしてしまいますね。

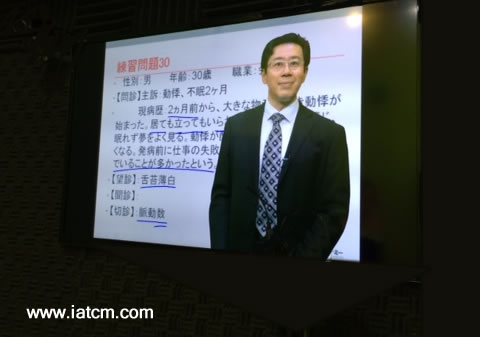

では、気虚なのか肝うつなのか、あなたは何をもって判別するでしょうか。

この続きは次回お話します。

5月30日(土)、世界中医薬学会連合会主催の「中医薬発展 座談会」にお招きいただきました。

5月30日(土)、世界中医薬学会連合会主催の「中医薬発展 座談会」にお招きいただきました。 「患者さんが『最近どうも疲れる』と訴えたら、補中益気湯ですよね?」とよく聞かれますが、これ、ちょっと違います。

「患者さんが『最近どうも疲れる』と訴えたら、補中益気湯ですよね?」とよく聞かれますが、これ、ちょっと違います。 今年度の国際中医師試験が5月30・31日に実施されます。

今年度の国際中医師試験が5月30・31日に実施されます。 5月30日(土)、31日(日)は、国際中医師試験開催日です。

5月30日(土)、31日(日)は、国際中医師試験開催日です。