人間が陽間(ヤンジェン)で生きている証ともいえる「神(シン)」は、人の生命力に大きく関わっており、中医学でも神を診ることはとても重要です。

神は、顔つき、眼力、思考力などで安定しているかどうかなどを診断しますが、その神を不安定にさせ五臓にダメージを与えるものとして、7つの感情があると言われています。

それが、「怒る、喜ぶ、憂う、思う、悲しむ、驚く、恐れる」です。

これら7つの感情を調節しているのが肝臓ですが、それぞれの感情が過ぎると肝臓の気が消耗されて機能が落ち、気血の流れが停滞して神が不安定になります。

その結果として陰陽バランスが崩れ、他の臓器にも悪い影響を与えるので、いろいろな病気が生じます。

こんな逸話が残っています。

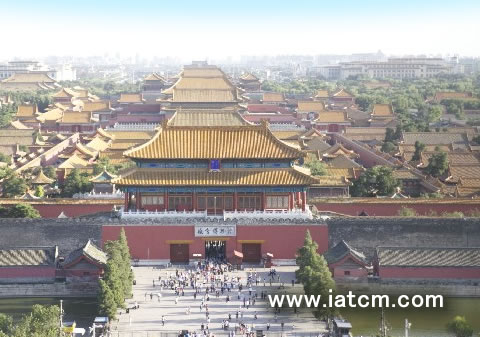

時は12世紀、中国史上最大の英雄の一人・岳飛が活躍した時代の話です。

北方民族の侵略に苦しめられていた宋国は、勇将・岳飛のもと、当時、最強を誇る金国の猛攻を必死に食い止めておりました。

その岳飛の配下に牛皋(ニュウガオ・ギュウコウ)という将軍がいました。

ある戦いで、金国の将軍・兀术(ウジュ)と一対一の決闘となり、なんと牛皋が兀术を組み伏し馬乗りになって殴りつけたのです。

世界一ともいわれた軍隊の大将であり、才能、武術に優れた猛将・兀术はその恥辱に激昂し、怒りのあまり憤死してしまいました。

牛皋は、というと、金兀术を倒したという信じられない奇跡に狂喜し、その喜びのあまりこちらも死んでしまったのです。

病は気から、は単なる精神論ではありません。

時には命をも奪いますので、「放松(ファソン)=リラックス」して感情の調和に努めましょう。

漢方の勉強は「国際中医師アカデミー」