日本で、中医学(ちゅういがく)という言葉が使われるようになったのは、まだ数十年前のことで、以前は「中国漢方」と使われたと記憶しています。

まだまだ日本では、ご存じでない方も多くいらっしゃいます。

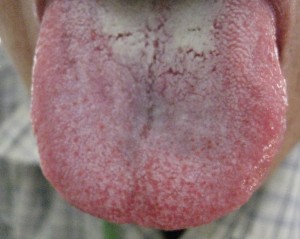

中医学とは、中国に伝わる伝統医学で3000年以上の経験をもつ臨床医学です。人体は常に自然に影響を受けて、人体の臓器等が関連しあう(整体概念)と考えています。「望・聞・問・切」という四診(ししん)で病気の部位、性質、程度等を分析し判断したり、適切な治療方法(漢方薬・鍼灸など)で治療する(弁証論治)という特徴をもつ医学です。

この特徴として、一つは症状の特徴を重要視しています。症状は体の中の変化を反映するもので、症状の特徴から病理状態等を分析します。

二つ目の特徴は、漢方薬は症状に対する治療薬ではなく、病因病理を治療するものです。

中医学は、弁証と論治を含めていますので、よく「中医薬学」とも呼ばれています。

カテゴリー

-

最近の投稿

アーカイブ

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2014年5月

- 2014年2月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月